国土交通省が進める「i-Construction(アイ・コンストラクション)」についてご存知でしょうか。建設業界では高齢化などの理由により、生産性向上が大きな課題となっています。そこで生産性向上を図る施策が「i-Construction」です。

本記事では、「i-Construction」について紹介します。建設業界はどのように対応するかを解説するので、ぜひご一読ください。

建設業界の抱えている問題と施策

今後の建設業界は需要が加速する見通しです。高度成長期やバブル期に建てられた建物の老朽による維持管理や再建需要、さらに大阪万博やリニア中央新幹線などの大規模建設需要が見込まれるからです。しかし、建設業界は長年悩まされている課題を抱えたままとなっています。 本項目では、建設業界の抱えていている問題と、国土交通省が推進する施策「i-Construction」について紹介します。

建設業界の抱えている問題

国土交通省がまとめた「建設業及び建設工事従事者の現状」によると、建設業で働く労働者の約34%が55歳以上、29歳以下が約11%と高齢化が進んでいるのがわかります。高齢化の進行により、次世代への技術継承が大きな課題と言えるでしょう。 また、10年後には現在60代以上の大量離職の見通しとなっています。中長期的な担い手の確保が必要となっており、若手の確保・育成が急務。このまま大量離職を迎えてしまうと、労働力不足が深刻化してしまうでしょう。

トップランナー施策の3つの柱 200

国土交通省では、建設生産システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す取り組みである「i-Construction」を進めています。 2016年から始まったi-Constructionは、下記の3本の柱とするトップランナー施策で進めています。

-

・ICTの全面的な活用(ICT土工) →あらゆる建設生産プロセスにおいて、ICTを全面的に活用する

-

・全体最適の導入(コンクリート工の規格の標準化等) →一連の建設工程に維持管理費を含め、プロセス全体の最適化を目指す

-

・施工時期の標準化 →人材や資機材の効率的な配置など、施工時期の平準化を進める

「コンクリート工の規格の標準化等」とは

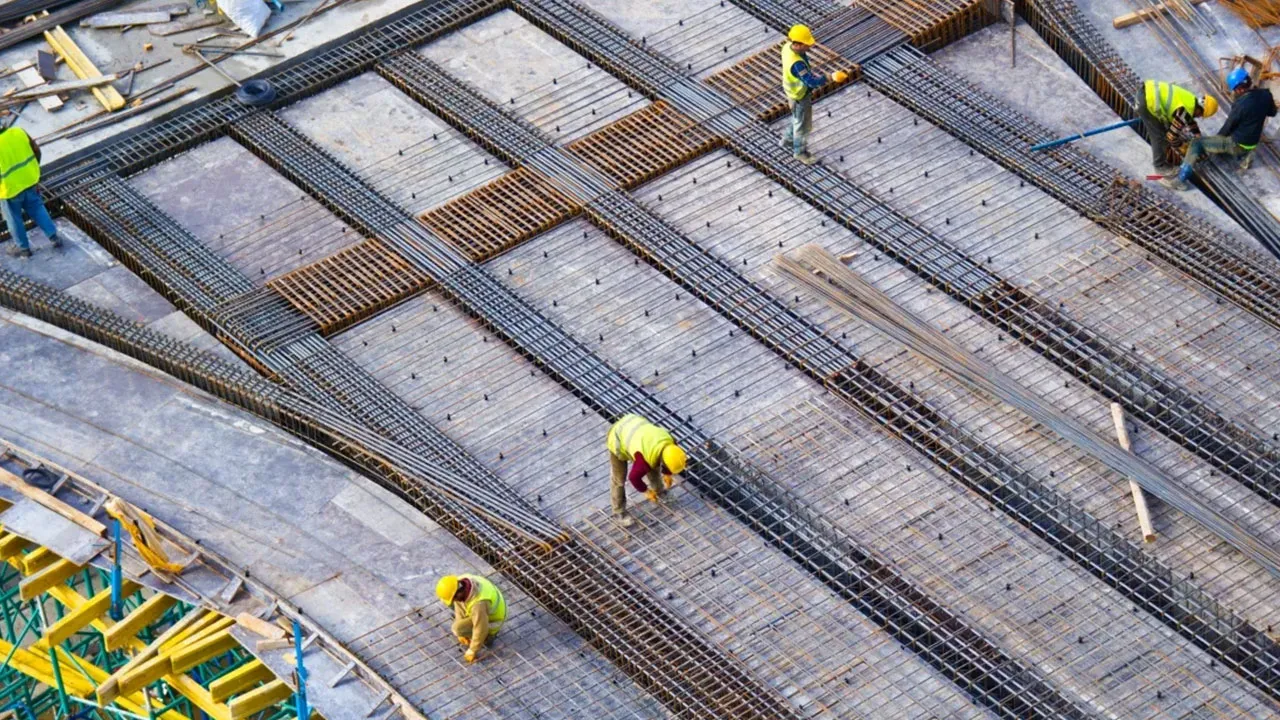

全体最適の導入(コンクリート工の規格の標準化等)とは、コンクリート工に全体最適の考え方を導入し、サプライチェーン全体で生産性を図るということです。 土木工事の多くが建設現場ごとの受注生産だったため、これまでコンクリート構造物の設計は技術やコスト、環境などを比較し、構造物単位で最適な設計を行ってきました。 しかし、構造物の規格が一部変更になっただけで、別の設計が必要になるためスケールメリットが得にくかったり、維持管理や点検において個別に対応が必要になったりするため、効率的とは言えませんでした。そこで、構造物の設計、発注、材料の調達、加工、組み立て、完成後の維持管理・点検までを含めたプロセス全体の最適化が図られるよう、全体最適の考え方をコンクリート工に導入し、サプライチェーン全体で生産性向上を図ります。具体的には、機械式鉄筋定着および流動性を高めたコンクリートの活用についてガイドラインを策定することで、施工の効率化を図る技術や工法を普及・促進。さらに、部材の規格の標準化により、プレキャスト製品やプレハブ鉄筋などの工場製作化を進め、コストの削減や生産性の向上を目指しています。

コンクリート工の規格の標準化等におけるプレキャスト工法の活用促進

「コンクリート工の規格の標準化等」では、プレキャスト工法の活用促進が推奨されており、工期の短縮や高い品質での均一化といった効果が期待されています。 本項目では、プレキャスト工法と、プレキャスト工法の活用促進によるメリット、今後の展望について紹介します。

プレキャスト工法とは?

PC工法とは、正確には「Precast Concrete工法」の略称で、一般的にはプレキャスト工法と呼ばれているマンションの代表的な工法の一つ。Precastには「成形済みの」という意味があり、運搬可能な大きさのコンクリート部材を工場で生産し、建設現場まで運んで組み立てます。 工場内で部材の大きさごとに鉄筋と型枠のセットが組まれ、コンクリートを打設。打設されたコンクリートの表面は作業員が表面仕上げを行い、コンクリートの養生が済んだらセットを抜いて完成です。完成した部材は品質検査を受け、問題がなければ保管されます。部材は発注があると現場に運搬され、組み立てられます。PC工法の場合、工場で生産された部材を現場で組み立てるだけのため、従来のコンクリートの養生が不要。天候に左右されずに計画通りの工事が進められることもあり、大幅な工期短縮が可能です。また設計時の構造計算や構造審査が簡略化されるため、設計にかかる期間も短縮できます。 また、部材が工場生産のため、コンクリートの品質が高い品質で均一化可能です。現場では型枠や鉄筋をセットする作業やコンクリートの打設が不要になるため、少ない人員で工事を進められます。

今後の展望

国土交通省は、プレキャスト製品を活用することによる効果として下記の8つを挙げています。

- 1. コンクリート構造物の品質管理が比較的容易で、品質にバラツキが少なく、弱点ができにくい

- 2. 高強度のコンクリートを使用するため、コンクリート構造物の耐久性が向上する

- 3. 規格の標準化により、効率的な設計や工事発注に繋がる

- 4. 工事現場における施工管理(品質管理、出来形管理、写真管理等)の負担が軽減する

- 5. 現場施工期間の短縮による、工期の適正化に繋がり、現道工事における交通規制期間の短縮等に繋がる

- 6. 工事現場でのコンクリート構造物に係る設置、組立等の作業が機械化により、省人化や 安全性向上が期待できる

- 7. 部分的な補修・更新 が可能となる

- 8. 産業廃棄物(型枠木材等)や建設発生土のボリュームの抑制に繋がり、 環境負荷が低減する

また、現在はプレキャスト製品を活用しつつ、大型コンクリート構造物を念頭に、支払い(Money)に対して最も価値(Value)の高いサービスを提供する「VfM(Value for Money)」の考え方をPC工法に取り入れた新たな評価項目を検討しているとのこと。 今後も適材適所でプレキャスト製品の活用促進が進められていく見込みです。

建設現場でロボットを導入するならSUPPOTがおすすめ

建設現場で、自律走行ロボットを導入するなら「SUPPOT」がおすすめです。 SUPPOTは、建設現場の資材運搬作業をサポートする作業支援ロボットをレンタルできるサービスです。SUPPOTでは遠隔操縦と作業者の自動追従や2D自動運転、最大100kgまでの重量物積載、悪路・傾斜の走行などが可能なロボットを用意。レンタルなので、購入よりも低コストで導入できる点も魅力です。

たとえば、コンクリート運搬をロボットで行うことにより、作業負担軽減と安全性向上、作業効率向上を実現した事例や照明器具を積載したロボットを作業者に自動追従させ、点検業務の効率化・省人化を実現した事例などがあります。 建設現場での資材運搬の効率化や作業者の負担軽減、安全性向上などにお悩みの方は、作業支援ロボットレンタルサービス「SUPPOT」の導入をご検討ください。

まとめ

「i-Construction」について、全体最適の導入(コンクリート工の規格の標準化)を中心に紹介しました。建設業界では高齢化や今後の大量離職などによる人材不足が深刻な課題です。国土交通省が推進する「i-Construction」は建設現場の生産性向上に取り組んでいます。今後も本記事で紹介したプレキャスト製品の活用を中心に、業界全体で課題解決に向けて取り組んでいく見込みです。

業務効率化ツールやロボットの導入などにより、課題解決に向けた取り組みを行っている企業も少なくありません。特にロボットの導入については、建設現場での人材不足や労働環境改善に対する効果が期待できます。人材不足や労働環境などに課題を抱えている企業は、簡単な作業からでも、ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

「ロボットの種類がさまざまで、どれを選んでいいのかわからない」、という方におすすめなのが、作業支援ロボット「SUPPOT」レンタルサービスの利用です。 SUPPOTは1ヶ月からレンタル可能なサービスなので、初期費用もかからず無駄なく利用できます。さらにレンタル利用後は電話サポート、保険付帯、故障時即代替対応などのサポートを受けられるので、ロボット初心者の方でも安心して利用可能です。SUPPOTの導入により重い荷物の運搬作業を削減できるため、人件費や労働コストの軽減、生産性の向上などに繋げることができます。 SUPPOTの利用を検討されている方は、ぜひ運営会社であるソミックトランスフォーメーションへお問い合わせください。

参考文献

建設業および建設工事従事者の現状https://www.mlit.go.jp/common/001180947.pdf

土木工事におけるプレキャスト工法の活用事例集:国土交通省https://www.mlit.go.jp/tec/content/001474498.pdf

全体最適の導入http://www.qsr.mlit.go.jp/ict/iconstruction/page8.html